🧭 hoiku net.の羅針盤

私がこのブログを開設した理由は、たった一つ

「子どもと向き合う前に自分自身とも向き合えるようになり、保育者が”自分軸”を持って働き、誰かの正解ではなく”自分の言葉”で保育を語れるようになること」

これをより多くの人に伝えるためです。

そのためには5つの指針を学び、鍛えあげることでしか日本が目標にしている保育の質の向上の実現はありません。

この際、綺麗ごとは一切抜きにしてはっきり言います。

「知識なくして自由なし!」

まず”知ること”からしか始まらない。これがリアルです。

これら5つの指針はどれも、保育という営みを”深く、あたたかく支える力”です。

現場で気づき、考え、立ち上がり、誰かと支え合うための指針をテーマに綴ります。

保育は、正解のない答えを導き出し続けなければならない。

昨日うまくいったことが、今日は通用しない。

子どもも、保護者も、保育者自身も、日々変わっていくからこそ──

私たち保育者が頼りにできるのが、自分の中にある“羅針盤”です。

これらを学び実践した先に、

「保育者が、自身の羅針盤を持って進めるようになる」

未来が訪れると思っています。

そして自身の行動に誇りを持って行動できる人がたくさんいる社会の実現があることを信じています。

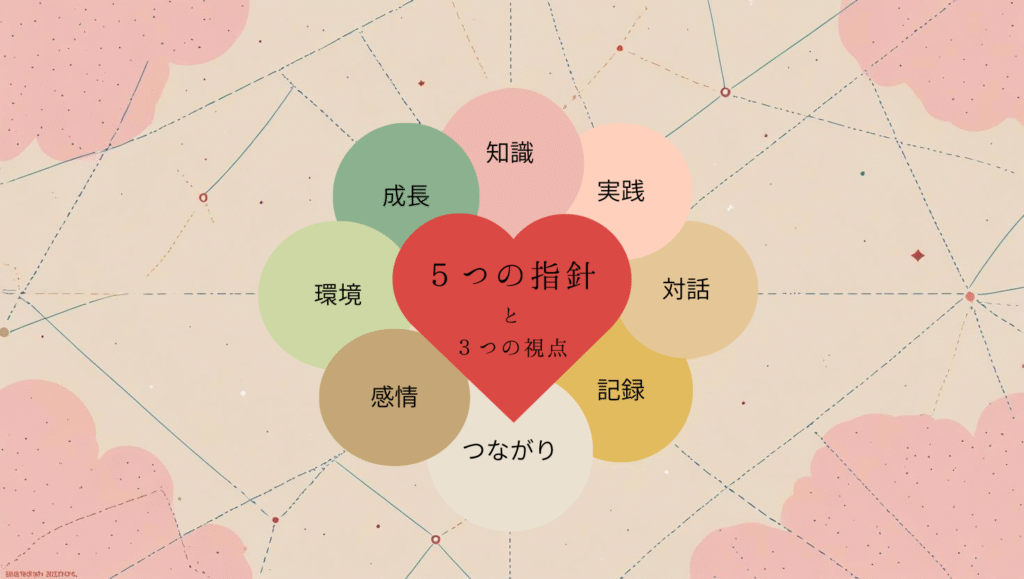

🌿 「5つの指針」

このブログでは、保育を進めるための5つの指針を軸に、

日々の気づきや学びを綴っています。

【知識】 保育の制度・発達・心理など、判断と安心の土台となる力

制度、発達、心理、法律──保育士という専門職に必要な知識は多岐にわたります。

正しい知識があることで、目の前の出来事の意味を捉え、安心して判断できるようになります。

知識の道が狂えば、進むべき方向を見失ってしまう。

この指針は時代の流れとともに変わっていくもの、常にアップデートしていかなければならない。

【実践】 現場で子どもに“届く”行動力。経験と感覚の積み重ね

どんなに知識があっても、現場で動けなければ意味がありません。

実践力とは、子どもの「今この瞬間」に応えるための、経験と感覚の積み重ねです。

実践の道が止まれば、保育は“動かない羅針盤”になってしまう。

【対話】 信頼を育む、関係性の橋渡し

保育は、子ども・保護者・職員との“関係性”の上に成り立っています。

対話は、想いのすれ違いを防ぎ、信頼を築くための大切な力です。

対話の道が折れれば、誰ともつながれず、孤立した航海になる。

【記録】 育ちを見つめ直すレンズ

連絡帳や日誌、要録などの記録は、ただの業務ではありません。

子どもの育ちを見つめ直し、保護者と共有し、保育を振り返るための大切なツールです。

記録の道が曇れば、過去の航路を見失い、同じ場所をぐるぐる回ってしまう。

【つながり】 支え合い、保育の広がりと循環

保育は一人ではできません。

家庭・園・地域・仲間とのつながりがあってこそ、子どもを支えることができます。

また、保育者自身も、誰かとつながることで支えられています。

つながりの道がなければ、嵐の中でひとりきりになってしまう。

この5つの指針は、子どもと保育者自身という2つの針に導かれながら、

保育という航海を支えてくれます。

どれか一つでも欠けると、保育という航海は不安定になります。

でも、少しずつ整えていけば、

どんな天気の日でも、子どもたちと一緒に進んでいけるはずです。

このブログでは、そんな「保育の羅針盤」を一緒に見直し、

整えていくヒントを発信していきます。

📘 さらに深く保育を見つめたいあなたへ

もし、もう少し深く保育を見つめてみたいと思ったら──

この5つの指針に加えて、3つの視点にも是非、目を通してほしい。

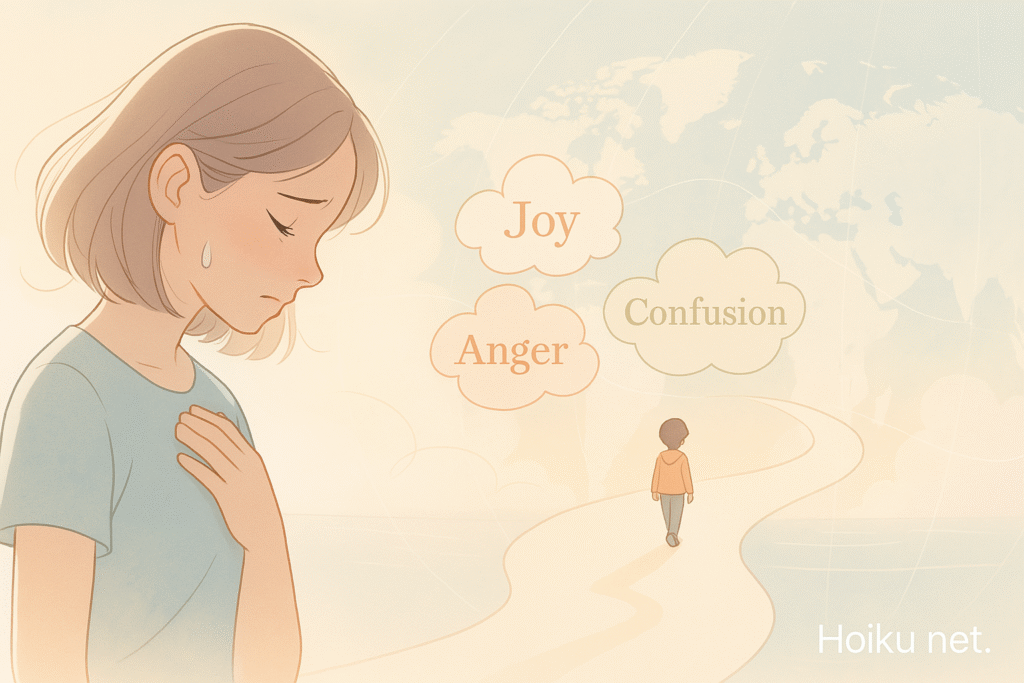

【感情】 保育者自身の心の揺れや葛藤と、どう向き合うか

保育は「感情労働」とも言われるほど、心の動きが大きく関わる仕事です。 子どもや保護者との関わりの中で、喜びもあれば、戸惑いや怒りもある。 その揺れを無視せず、丁寧に扱う力が、保育の質を支えます。

感情の道が乱れれば、羅針盤は“自分を見失う”方向へ進んでしまう。

【環境】 子どもが育つ“場”をどう整えるか

子どもは「場」によって育ち方が変わります。 空間の広さ、導線の工夫、音や光の質── それらすべてが、子どもの行動や感情に影響を与えます。

環境の道が整っていなければ、子どもは“安心して育つ港”を見失ってしまう。

【成長】 保育者自身のキャリアと学び直し

保育は「学び続ける職業」です。 制度も価値観も変わる中で、保育者自身がアップデートされていなければ、 子どもに“今を生きる力”を渡すことはできません。

保育士としてのキャリアを自分で育てていくこと── それは、環境任せにしない「自分で生きる力」を育てることでもあります。

会社からの給料だけに依存せず、 自ら稼ぎ、利益を生む力を持つことで、 専門職としての“誇り”も“安定”も手にしていける。

成長の道が止まれば、羅針盤は“過去の地図”をなぞるだけになってしまう。 だからこそ、歩み続ける力が必要です。

これらは、保育の“内側”と“広がり”を支える道。

🧭 最後に

保育は、誰かの正解をなぞるものではなく、

自分の羅針盤を信じて進んでいく旅だと思っています。

多くの人が保育の方法に悩み、現代では保育者登録者数は179万人(参考書類)に比べて現役保育士は68万人ほど、離職率は高く、とても精神的ストレスが溜まる仕事だと言われています。

この数字は、約6割以上の保育士が現場に立っていないという現実を表しています。

多くの人が悩み、離職していったのは、実践の場で丁寧に学べる環境がなかったからです。

研修制度の充実があるという会社もありますが、ほとんどの会社や保育園では現場が忙しく真剣に学べる状態にありません。

とても単純な話。

現場についてから保育について学ぶプログラムが一切ありません。

何を学びたいかも大切ですが、まず「何を学んだらいいのか明確にすること」

私はたまたま研修制度の充実した保育園に就職することができ、これまでの保育園でも教授や授業をしている園長のもとで働く機会に恵まれてきました。この知恵を発信することで、「保育者の学びの隙間」を少しでも埋めるお手伝いができればと思っています。

傲慢さや自己中心的な振る舞いが目立つ社会の中で、 思いやる心が“特別な徳目”として扱われている現状に、どこか違和感があります。

でもそれはきっと、

育ってきた環境が作ったもの。

「思いやりって当たり前だったよね」

って言える社会をつくるなら、 その種を植えるのは、乳幼児期しかない。

だから私は、保育者としてこの時期に関わることを選びました── 思いやりが“特別”じゃなく“自然に備わる”未来を、子どもたちと一緒に紡ぐために。

このブログが、あなたの中の指針を見つけたり、整えたりするヒントになれたら嬉しいです。

全ての保育士が自身で正解のない保育に向き合えることを願って。

あなたの保育が昨日より豊かになり、

子どもたちの心に思いやりの心が芽生えることを信じています。