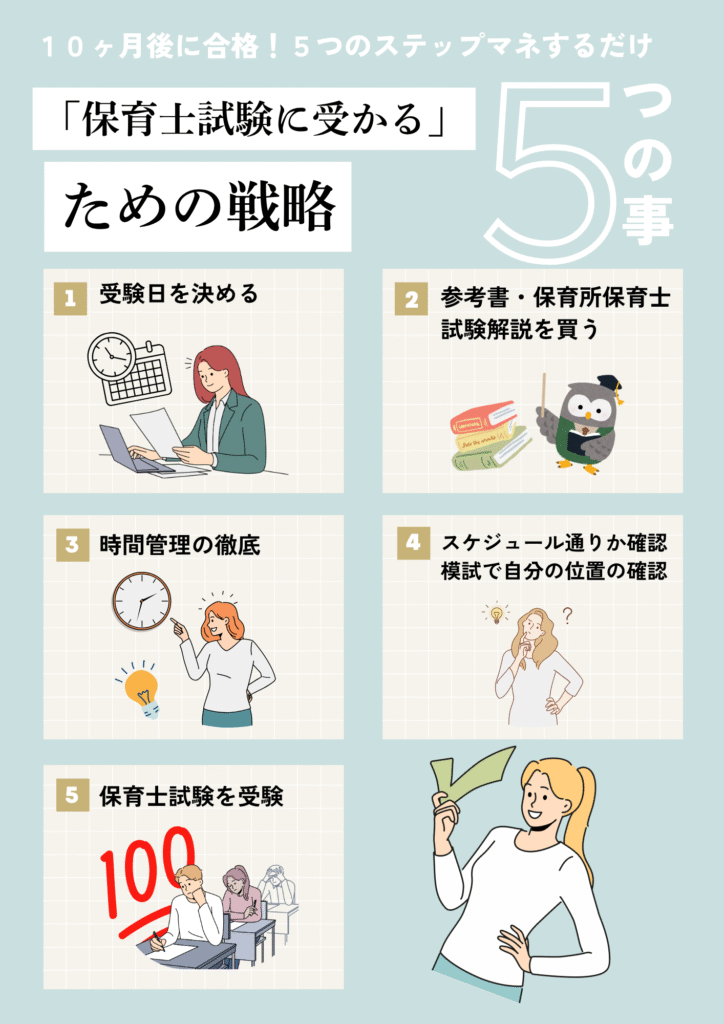

《勉強スケジュールの立て方》

手順① 受験日を決める

「西暦何年、何月何日の試験に挑戦する」

と、まず試験日を決めてから逆算して勉強スケジュールを立てられるようにしましょう。

手順② 参考書・保育所保育指針解説を買う

手順③ 勉強スケジュールを立てる

手順④ スケジュール通り進められているか確認しながら勉強を進める

手順⑤ 保育士試験を受験する

保育士試験は最短で3〜4ヶ月で合格した事例や、半年で合格!と書いて教材を紹介している会社がありますが、ここでは10ヶ月で通信教材とふくしかくネットとYouTube動画を使って、

試験合格に向けたスケジュールの組み方をご紹介します。

🎯 最短合格を狙うポイント

- 過去問ベースで逆算勉強:「出るところだけやる」割り切りが大事

- 得点源科目を優先:「保育原理」「心理学」「子どもの保健」など

- スキマ時間の活用:通勤・家事・寝る前などの活用で1日3時間確保

- 実技対策は筆記後に集中:筆記→約2ヶ月後に実技試験

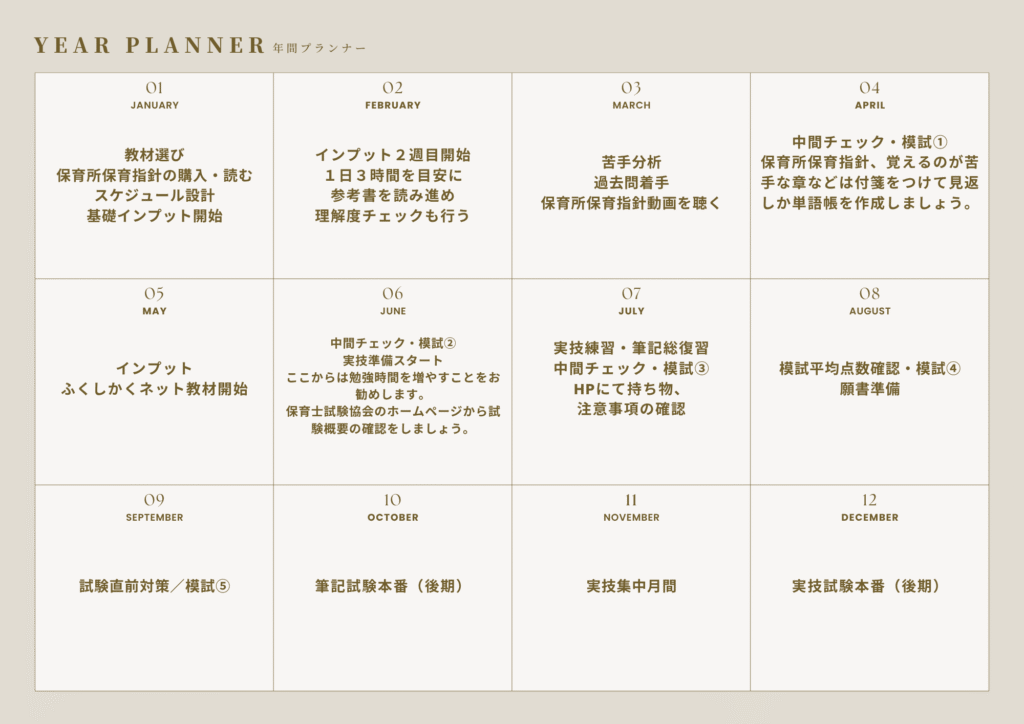

📅 保育士試験に向けた年間スケジュール表(後期試験を目指す場合)

| 月 | やること | 整えポイント |

| 1月 | 教材選び/保育所保育指針の購入・読む/スケジュール設計/基礎インプット開始 | 自分に合う参考書・通信講座を選定/年間計画を立てる/保育所保育指針を買う保育原理・心理学など得点源科目からスタート/1回目は全体像を知ることを目的として理解はある程度でOK |

| 2月 | インプット2週目開始/1日3時間を目安に参考書を読み進め、理解度チェックも行う | 保育は深く掘り進め理解しようとすると時間がかかるため、まず全体を知ることを重点においてください!/2週目はわからない単語も調べてインプットしていきましょう! |

| 3月 | 苦手分析・過去問着手/保育所保育指針動画を聴く | 過去問を解いて苦手科目を把握/スケジュールの見直し/子育て研修や実務経験を積んでいて、自信のある科目は先に過去問を解いて自分の苦手を洗い出しておくと実務経験でも役立ちます。自分の弱みを受け入れ日々の保育の目標として学びと実務を結びつけていくとインプットとアウトプットを並行して試験勉強を勧められるので身体に染み付き、覚えなきゃ!の感覚が抜けて試験でも自然に答えに結びつきます。/保育所保育指針は全部で472Pもあるので、読むだけでなく耳で聴くこともお勧めします。 |

| 4月 | 中間チェック・模試①/保育所保育指針、覚えるのが苦手な章などは付箋をつけて見返しか単語帳を作成しましょう。 | 模試で現在地を確認/ポイントを言語化しノートに書き出し、自分の苦手を可視化します。/ここで苦手なものの単語帳を作成することをおすすめします!できるようになったものは抜いていき、試験全月には苦手なもののみ残る単語帳の完成です!/ここで明確になった苦手分野を、ふくしかくネットでその分野のみ購入 |

| 5月 | 応用インプット・記述対策/ふくしかくネット教材開始 | 保育実習理論や記述問題に着手/実技科目の選定も開始/ふくしかくネットで購入した分野は、それのみ進めてください。キャリカレの教材は終了してもOKです。 |

| 6月 | 模試②・実技準備スタート/ここからは勉強時間を増やすことをお勧めします。/保育士試験協会のホームページから試験概要の確認をしましょう。 | 筆記模試で仕上げ確認/音楽・造形・言語の練習開始/休みの日や休憩時間も使って単語帳やふくしかくネット教材を進めていきましょう。/ここでの実技試験については、内容を決めるのみで大丈夫です!言語にするか造形にするか、音楽にするか、ピアノを選んだ方は、弾きながら歌うことを週1でも練習することをおすすめします。意外と難しいです!言語の方は試験が終わってからでも間に合いますのでやらなきゃ!と焦らず、何を話そうか決めて、動画を1回でも見とくのをお勧めします。 |

| 7月 | 実技練習・筆記総復習/模試③/HPにて持ち物や注意事項の確認 | 実技の録音・録画チェック/筆記の総まとめノート作成/実技試験練習では、キャリカレの実技動画を視聴しましょう。言語を選んだ方は、YouTubeも参考になりますのでぜひ、視聴してみてください! |

| 8月 | 模試④・願書準備 | 模試で最終確認/受験申請書類の準備・提出(7月~8月) |

| 9月 | 試験直前対策/模試⑤ | 試験時間で過去問演習/メンタルケアも意識して、必ず毎日試験の勉強をしましょう。緊張は、これまでの自分の積み重ねが一番の味方になります。/総まとめノートは作ったか、単語帳は苦手分野のみになっているか、できていたものはできていたものでまとめ、新しい知識が入ってくると忘れてしまうものなので、週1でも行うことをお勧めします。/前月も模試をやって自分の位置を把握して最後まで苦手分野の克服、得意を伸ばしていきましょう。 |

| 10月 | 筆記試験本番(後期) | 10月18日・19日予定/整えた自分で挑戦!/前日は勉強せず、3食しっかりとってしっかり睡眠をとりましょう。どうしてもやりたい場合は、早起きして朝に勉強することをお勧めします! |

| 11月 | 実技集中月間 | 音楽・造形・言語の練習を本格化/模擬実技も実施 |

| 12月 | 実技試験本番(後期) | 12月7日予定/整えた表現力で挑戦!🌿 |

🌱補足ポイント

- 整えリズム:月ごとに「振り返り→調整→前進」の流れを意識すると、整え哲学が活きる

- 実技科目の選び方:得意・準備しやすいものを選ぶと安心(例:ピアノ経験者なら音楽)

- 模試のタイミング:5回程度入れると、整えの進捗が見えやすくなる

《🎯 過去問点数目安:2回で合格する場合》

・平均70〜80点以上を目安にする

・「苦手意識がある科目」+「過去問で安定して得点できない科目」だけ教材追加

・「一発合格」ではなく「2回以内で合格」を目標にする

《🎯 過去問点数目安:1回で合格する場合》

・平均90点以上を目安にする

一発合格を目指すなら、過信せず“理解+得点力”の両輪が大事。私はキャリカレで理解を深め、ふくしかくネットで得点力を磨きました。過去問で安定して得点できない科目は、迷わず教材追加が正解でした。

【実技試験対策】

・音楽

・造形

・言語

保育士試験の実技は3つの実技から構成されていて、内2つを選び合格する必要があります。

わたしは絵が苦手なので音楽と言語を選びました。

ピアノが苦手な人は、造形と言葉を選んでも大丈夫ですし、自分の得意分野を選びましょう!

✍️ 実技対策

| セクション | 内容 | ポイント |

| 実技試験の概要 | 音楽・造形・言語の3分野から2つ選択/試験日程・合格基準 | 「筆記合格後に実技」 |

| 分野の選び方 | 得意・準備しやすい分野を選ぶ(例:ピアノ経験者は音楽) | |

| 練習方法 | 音楽:課題曲の弾き歌い/造形:過去問で構図練習/言語:3分話しの録音練習 | 「録音・録画→振り返り→改善」 |

| 免除条件 | 幼稚園教諭免許や福祉資格があると免除対象になる | |

| 実技対策の整え方 | 月ごとの練習スケジュール/模擬練習/客観的フィードバック | |

| よくある不安と対策 | ピアノが苦手/絵が描けない/人前で話すのが緊張する…など | どれも練習したらできるようになる! |

【🧭5つの指針】

「“知ること”が、変わるきっかけになる。」

そんな風に思えたら、今日があなたの一歩目かもしれません。

このブログは5つの指針と3つの視点を軸に保育にまつわる情報を発信しています。

この記事は、保育の羅針盤を支える【知識】にまつわる記事です。

これからも知識を蓄えて一緒に始めの一歩を踏み出して楽しく夢を叶えていきましょう!

それではまた次の記事で。

コメント